12 bis 13 Jahre: Zwischen Kindheit und Jugend

12. bis 13. Lebensjahr

Körperliche Veränderungen – Wenn der Körper plötzlich anders wird

Die körperliche Entwicklung beginnt meist unbemerkt im Inneren, gesteuert durch das Gehirn. Noch bevor sich äusserlich etwas verändert, beginnt der Körper, Hormone auszuschütten – ein Signal für den Start in die Pubertät.

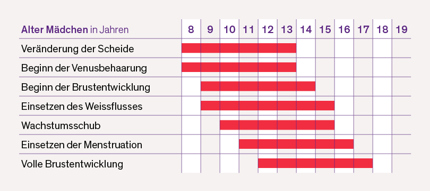

Schon bald zeigen sich sichtbare Zeichen: Bei Mädchen beginnt die Brustentwicklung, etwa zwischen dem 8. und 13. Lebensjahr. Die erste Regelblutung folgt in der Regel zwei Jahre später. Bei Jungen setzt die Vergrösserung der Hoden zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr ein. Erst gegen Ende dieses Reifeprozesses verändert sich die Stimme – der sogenannte Stimmbruch.

Dazu kommen typische Begleiterscheinungen wie Körpergeruch, fettigere Haut und spontane Erektionen, manchmal im Schlaf, manchmal bei der Selbstbefriedigung. Diese Veränderungen können Stolz auslösen – aber auch Unsicherheit, Verlegenheit oder Verwirrung. Mit der Zeit gewöhnt sich der Körper jedoch auch an diese Veränderung und die Erregung kann eher gesteuert werden.

Wichtig ist, dass Ihr Kind versteht: All das ist normal. Die körperliche Entwicklung verläuft bei jedem Menschen anders – vergleichen hilft hier nicht weiter, sondern verunsichert oft zusätzlich.

Ihr Kind braucht jetzt Raum, um seinen Körper kennenzulernen – ohne Bewertung, ohne Druck. Bücher, Aufklärungsseiten oder auch nur das Signal «Ich bin da, wenn du reden willst» schaffen Sicherheit. Drängen Sie sich nicht auf. «Du ich habe ein Buch besorgt, welches in deinem Alter vielleicht spannend ist, ich lege es auf’s Regal, du kannst es mitnehmen, wenn du magst.», kann ein Einstieg sein.

Denken und soziale Entwicklung – Alles neu im Kopf

Mit dem körperlichen Umbau geht eine ebenso tiefgreifende Veränderung im Gehirn einher. Aufmerksamkeit, Stimmung, Risikoeinschätzung – vieles ist im Wandel. Jugendliche sind jetzt besonders empfänglich für Reize, wollen erleben, entdecken, spüren. Gleichzeitig ist das sogenannte Kontrollzentrum im Gehirn noch nicht ganz ausgereift – weshalb Impulsivität, Stimmungsschwankungen oder Rückzug häufig vorkommen. Die Aufmerksamkeit ist geringer bzw. sehr gezielt ausgerichtet, das bisherige «Kontrollsystem» vorübergehend quasi auf Standby und das Belohnungssystem hingegen auf Stimulation ausgerichtet, wodurch auch die Risikobereitschaft steigt. Junge Menschen sind diesen Veränderungen jedoch nicht komplett ausgeliefert, sondern können auch darauf Einfluss nehmen. In der Eltern-Kind-Beziehung kann es dadurch vermehrt zu Reibungen kommen und es müssen neue und altersgerechte Anlässe geschaffen werden, um über gemeinsame, familiäre Abmachungen zu sprechen.

Der Einfluss von Gleichaltrigen nimmt in dieser Phase stark zu. Freundschaften werden wichtiger als elterliche Meinungen. Jugendliche beginnen, eigene Wertvorstellungen zu entwickeln – und bestehende zu hinterfragen. Dazu gehören auch erste Fantasien, romantische Gefühle oder das Interesse an Sexualität. Diese Entwicklung verläuft nicht linear. Manche wirken noch verspielt, andere sind schon sehr reflektiert. Beides ist in Ordnung.

Sexualität, Identität und digitale Erfahrungsräume

Im Laufe der Pubertät entdecken die meisten langsam ihre sexuelle Orientierung (Wer zieht mich an? Mit wem möchte ich gerne intim werden?) – dies ist allerdings ein Prozess und kann sich im Laufe des Lebens auch verändern.

In diesem Alter bewegen sich die Jugendlichen meist in gleichgeschlechtlichen Gruppen – es können auch homoerotische Gefühle entstehen (gerade für Jungen ist dies manchmal verunsichernd, weil diese Art des Begehrens teilweise nach wie vor als Abweichung erachtet wird und unter Jungen hart verurteilt werden kann).

Während Jungen sich in diesem Alter tendenziell bewusster mit ihrer Solosexualität (Selbstbefriedigung, Masturbation, «Wichsen») beschäftigen, setzten sich Mädchen eher mit ihrer weiblichen Rolle auseinander und versuchen sexuelle Gefühle über Bücher, Filme, Träume etc. zu erleben. Selbstverständlich verfügen Mädchen über die gleiche körperliche Voraussetzung, sich lustvoll zu stimulieren und dürfen dies auch ohne Scham entdecken und erleben.

Digitale Medien sind in dieser Phase ein zentrales Erfahrungsraum: Jugendliche schreiben, flirten, schauen sich Inhalte an – teils gewollt, teils zufällig. Dabei kann es zu Konfrontationen mit sexualisierten oder verstörenden Inhalten kommen. Eltern sollten hier nicht kontrollieren, sondern begleitend wirken: Medienkompetenz ist heute Teil der sexuellen Bildung – und gehört zu Ihrem Alltag als Bezugsperson dazu. Finden Sie weitere Informationen auf unserer Seite zur digitalen sexualisierten Gewalt.

Entwicklungsschritte und wie Sie unterstützen können

Für viele Mädchen ist die erste Menstruation ein grosser Meilenstein – aufregend, manchmal beängstigend, häufig überraschend. Sie beginnt meist zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr. Schon Monate zuvor kündigt sich die Veränderung durch Ausfluss an, der sich in der Unterwäsche zeigt. Der Zyklus kann in den ersten Jahren noch unregelmässig sein – das ist ganz normal. Auch wenn Mädchen gut vorbereitet sind, ist die erste Blutung oft mit Unsicherheit verbunden. Die Menstruation ist nichts Unhygienisches und keine Krankheit – sondern ein Zeichen für einen funktionierenden Körper. Der neue Menstruationszyklus beginnt immer mit dem 1. Tag der Blutung und dauert zwischen 21-35 Tagen. In den ersten Jahren kann die Länge variieren. Aufgrund der 1. Periode muss noch keine gynäkologische Kontrolle vereinbart werden, solange keine Beschwerden bestehen.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Die 1. Blutung ist trotz Aufklärung immer eine Überraschung.

- Lassen Sie ihr Kind wissen, wo die Periodenprodukte sind, damit diese auffindbar sind, falls es die Produkte anschauen will oder benötigt.

- Gestalten sie mit ihrem Kind eine «Periodentasche» mit den wichtigsten Produkten für den Anfang und für unterwegs.

- Besorgen Sie z.B. ein Buch über die Veränderungen in der Pubertät inkl. Periode. «Du ich habe ein Buch besorgt, welches in deinem Alter vielleicht spannend ist, ich lege es auf’s Regal, du kannst es mitnehmen, wenn du magst.»

- Überlegen sie sich mit dem Mädchen, wie es den Zyklus beobachten und überprüfen kann, denn dies gibt Sicherheit.

- Eine gynäkologische Kontrolle ist anzuraten, wenn die Periode bis zum 16. Lebensjahr nicht eintritt, starke Unterleibsschmerzen auftreten, genitales Jucken oder Brennen, sowie wenn keine Pubertätsmerkmale sichtbar sind oder wenn der Wunsch nach Verhütungsaufklärung besteht.

Gesteuert durch das Gehirn werden die Hoden angeregt, vermehrt männliche Geschlechtshormone (Testosteron) zu produzieren. Die Hoden vergrössern sich, und folglich beginnen die ersten Intimhaare zu wachsen. Später wird der Penis länger und dicker und auch die inneren Geschlechtsorgane reifen. Der erste Samenerguss kann bei der Selbstbefriedigung vorkommen oder unwillkürlich im Schlaf. Der Grossteil der Jungen erlebt ihn zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr.

Weil dies eine Frage ist, die viele Jugendliche beschäftigt: Die durchschnittliche Penislänge misst im Erwachsenenalter ca. 13 cm. Für eine erfüllte Sexualität spielt weniger die Länge eine Rolle, sondern vielmehr die Art und Weise des Umgangs mit dem eigenen Genital.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Lassen sie ihr Kind wissen, dass es normal ist, wenn z.B auch nachts Flüssigkeit, aus dem Penis kommt. «Bei einigen Jungen geschieht dies früher, bei anderen etwas später, das kann vorkommen, wenn der Penis bei einer Erektion stimuliert wird und nennt sich Samenerguss oder Ejakulation. Das ist normal und zeigt, dass Menschen gesund und geschlechtsreif sind.»

- Vermeiden Sie beschämende Kommentare, wenn sich bsp. viele Taschentücher im Papierkorb sammeln oder das Duvet Flecken aufweist.

- Ganz nach dem Motto: «Verantwortungsvoll ejakulieren» sollten junge Menschen wissen, dass es Kondome gibt und wozu sie benutzt werden und wo sie besorgt werden können (siehe auch «Sexuell übertragbare Infektionen» & Verhütung)

- Besorgen Sie z.B. ein Buch über die Veränderungen in der Pubertät inkl. Samenerguss. «Du ich habe ein Buch besorgt, welches in deinem Alter vielleicht spannend ist, ich lege es auf’s Regal, du kannst es mitnehmen, wenn du magst.»

Viele Jugendliche beginnen in dieser Phase, ihren Körper lustvoll zu erkunden. Selbstbefriedigung ist ein natürlicher Teil der sexuellen Entwicklung – gesund, erlaubt und individuell sehr unterschiedlich. Manche tun es regelmässig, andere gar nicht – beides ist in Ordnung. Jungen sprechen häufiger darüber, weil es sichtbare körperliche Anzeichen gibt. Mädchen erleben Selbstlust oft stiller – über Fantasien, Träume oder Geschichten. Entscheidend ist, dass alle Jugendlichen erfahren: Sich selbst lustvoll mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und sich dabei schöne Gefühle zu machen ist gesund, normal und förderlich für eine selbstbestimmte Sexualität. Menschen können und dürfen sich in jedem Alter am Genital und am ganzen Körper selbst stimulieren, und dies ohne Scham geniessen. Es ist okay, sich selbst zu spüren und zu entdecken.

Ebenso ist es ok, wenn eine Person für sich entscheidet, dass sie dies nicht tun möchte.

Während für Jungen die Funktion des Samenerguss eher ein positiver Einfluss auf die Selbstbefriedigung hat, ist bei Mädchen die Periode anfangs eher eine Hemmschwelle.

Andere Worte für Selbstbefriedigung sind z.B: Masturbation, Selbststimulation, Solosex, Autoerotik, sich selbst lieben, wichsen.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Ihr Kind darf wissen, das Selbstbefriedigung erlaubt ist und keine Schädigungen auftreten.

- Respektieren sie die Privatsphäre und klopfen sie an, bevor sie ins Zimmer oder Badezimmer eintreten. Junge Menschen brauchen ungestörte Rückzugsorte.

Mit dem körperlichen Wandel verändert sich auch das Verhältnis zum eigenen Körper. Bei Mädchen sind die körperlichen Veränderungen wie Brustentwicklung oder Periode sichtbarer. Dies führt dazu, dass sich das Körpergefühl noch nicht mit der seelischen Reife deckt. Sie fühlen sich dem Kind-sein ev. noch näher, werden aber äusserlich zunehmend als junge Erwachsene wahrgenommen. Jungen hingegen leiden teilweise, wenn ihre sichtbaren Veränderungen später einsetzen. Diese Neuigkeiten können bei allen jungen Menschen sowohl Stolz als auch Verwirrung auslösen. Einige zeigen ihre Veränderungen gerne, andere verdecken sie lieber. Respekt vor anderen beginnt damit, sich selbst wertzuschätzen – hier brauchen Jugendliche Unterstützung und ein offenes Ohr, wenn sie unsicher sind.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Reagieren Sie wertschätzend und ohne Spott auf die sichtbaren körperlichen Veränderungen. Aussagen wie: «Oh, jetzt spriessen bei dir bereits die Pickel», «nicht mehr lange und du brauchst einen BH», «das ist noch kein Bart, das ist doch nur Flaum», «ich hoffe du kriegst nicht so viele Beinhaare, wie ich…» können die Jugendlichen verunsichern.

- Bedenken Sie, dass Schönheitsideale das Körpergefühl ebenfalls beeinflussen können und sich Menschen aufgrund ihrer Körperform und -grösse (vorübergehend) nicht zugehörig oder wertvoll fühlen.

- Achten sie darauf, wie Sie als Vorbild andere Menschen und sich selbst aufgrund von Äusserlichkeiten bewerten und versuchen sie sich in Akzeptanz von Körpervielfalt.

- Welche Bewegungen macht Ihr Kind gerne (Schwimmen, Tanzen, Klettern, Basketball…)? Schaffen Sie Momente, damit eine neue, positive Verbindung zum eigenen Körper erlebt werden kann.

Die verstärkte Talgproduktion führt unter Anderem zu fettigen Haaren, Pickeln oder Akne. Sind die Beschwerden gross empfiehlt sich eine Abklärung beim Hautarzt. Aufgrund der Schweissproduktion sollte regelmässiger geduscht werden, jedoch im Hinblick auf die Schutzfunktion der Haut im Mass.

Nur die äusseren Geschlechtsorgane werden gereinigt, warmes Wasser reicht. Die Vagina (im Körperinnern) ist selbstreinigend, die Vorhaut des Penis muss zur Reinigung zurückgeschoben werden, damit das Smegma entfernt werden kann.

Körperhaare dürfen sein, denn sie haben mehrere Funktionen (Schutz, Temperaturregulation, Tastsinn, Signalwirkung). Gleichzeitig können Menschen selbst entscheiden, ob und wie sie diese schneiden und frisieren.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Finden Sie mit dem Kind heraus, welche Hygiene-Produkte genutzt werden können (weniger ist mehr).

- Es ist möglich, dass sich Ihr Kind damit beschäftigt, welche Körperhaare schön oder störend sind. Nutzen sie dies als positiven Anlass, um über persönliche Rechte in Bezug auf den eigenen Körper zu sprechen, zu thematisieren, welche Funktion Körperhaare haben und das Schönheitsempfinden individuell ist.

- Das Kind darf einen Rasierer nutzen, klären Sie es daher über den Schutz vor Verletzungen auf und die Hygienemassnahmen (Reinigen, nur von einer Person genutzt, Klinge wechseln).

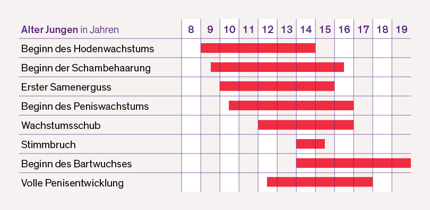

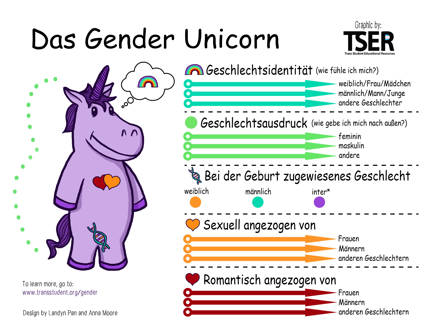

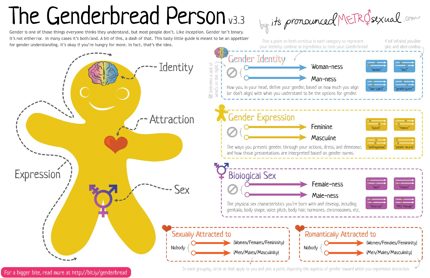

Manche Jugendliche spüren schon früh, dass sie sich nicht eindeutig als Junge oder Mädchen fühlen. Die Geschlechtsidentität ist das innere Wissen, zu welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt – unabhängig von den Genitalien oder dem bei der Geburt zugeteilten Geschlecht. Sie kann klar oder fliessend sein, sich verändern oder offen bleiben.

Als Eltern kann es herausfordernd sein, die gewohnte Einteilung in «männlich» oder «weiblich» zu hinterfragen. Doch Offenheit ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, alles zu verstehen – sondern darum, zuzuhören und anzuerkennen.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Wie schön, wenn sich Menschen so zeigen können, wie sie sich in ihrem Inneren fühlen – «was ist für sie weiblich oder männlich?» und was ist «menschlich»? Bei diesem Gedankenspiel merken sie vielleicht, dass hier eine grosse bunte Palette zusammenkommt.

- Führen sie solche Gespräche gerne mit ihren Kindern. Sie zeigen auf einfache Weise, dass Identität vielfältig ist – und dass jeder Mensch das Recht hat, sich so zu zeigen, wie er oder sie sich fühlt.

- Falls Sie gelernt haben, eine Person aufgrund ihres äusseren Erscheinungsbildes in die Kategorie Mann oder Frau einzuteilen und es ihnen schwer fällt den Blick zu öffnen, kann ihnen vielleicht eine der folgenden Illustrationen dienlich sein – diese können sie auch für Gespräche mit Kindern nutzen.

In der Pubertät stellen sich viele Jugendliche Fragen wie: «Wen finde ich spannend? In wen könnte ich mich verlieben?» Für manche ist die Antwort schnell klar, für andere bleibt sie lange offen. Auch gleichgeschlechtliche Gefühle sind in diesem Alter nichts Ungewöhnliches.

Was Jugendliche jetzt brauchen, ist ein Umfeld, das nicht bewertet oder schubladisiert. Wer in einer Familie aufwächst, die Vielfalt anerkennt, kann sich selbst mit grösserer Sicherheit begegnen – und erfährt, dass Liebe in vielen Formen vorkommt.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Prüfen sie als Eltern ihre eigene Einstellung in Bezug auf Vielfalt und sexuelle Orientierung und versuchen sie eine antidiskriminierende Haltung einzunehmen. Nur weil es ihnen persönlich vielleicht fremd ist, heisst es nicht, dass unterschiedliche Lebensrealitäten nicht existieren.

- Sprechen sie mit ihrem Kind übers Verliebtsein und teilen sie mit, dass diese Gefühle der Anziehung und des Begehrens im Mensch passieren und nicht von aussen gelenkt werden können.

- Reagieren Sie deutlich, wenn sie diskriminierende «Witze» über vielfältige Beziehungsformen hören. Ihre Haltung macht einen Unterschied.

Gleichaltrige gewinnen in der Pubertät an Bedeutung und sind wichtige Ansprechpersonen und Vertrauenspersonen, wenn es um das Thema Sexualität geht. Weil unter den Jugendlichen auch viel «Halbwissen» geteilt wird, ist die Vermittlung von verlässlichen Beratungsstellen und Informationsquellen für sexuelle Bildung zentral. Die Schule leistet hier beispielsweise eine wertvolle Ergänzung zu den Elternteilen.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Indem sie mit ihrem Kind offen Gespräche über Sexualität führen, tragen sie dazu bei, dass ihr Kind wertvolles, faktenbasiertes Wissen in den Freundeskreis tragen kann.

- Es gibt Freund:innen, die ihnen nicht entsprechen? Als Eltern hilft es, wenn Sie nicht über Freund:innen urteilen, sondern ehrlich nachfragen: «Was schätzt du an dieser Person?» oder «Was tut dir gut?» So entstehen Gespräche über gesunde Beziehungen – ohne Kontrolle, aber mit Interesse.

- Unterhalten sie sich über gesunde und toxische Beziehungen – diese finden nicht nur im romantischen Sinne, sondern auch freundschaftlich statt. Was ist in einer Freundschaft ok und wo liegen die Grenzen?

Für viele Jugendliche beginnt in dieser Zeit eine Phase, in der sie sich zum ersten Mal verlieben – in Gedanken, in Gesprächen oder auch im echten Leben. Manchmal bleibt es beim Schwärmen, manchmal entstehen erste zarte Beziehungen. Das kann wunderschön sein – oder auch ganz schön verwirrend. Nach wie vor wünschen sich viele Jugendliche stabile Beziehungen, Vertrauen und Treue.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Verliebtsein, Unsicherheit, Eifersucht, Schüchternheit oder auch Liebeskummer – all das gehört dazu. Jugendliche brauchen nun Erwachsene, die sie ernst nehmen, ohne zu drängen. Persönliche Fragen wie «Na, hast du schon jemanden?» wirken schnell übergriffig, auch wenn sie nett gemeint sind.

- Wertvoll ist es, offen über Gefühle zu sprechen – etwa darüber, dass man sich manchmal gar nicht sicher ist, ob man jemanden «mag oder liebt». Oder dass Beziehungen auch wehtun können. Eltern können helfen, emotionale Selbstwahrnehmung zu stärken: «Wie fühlt sich das für dich an?» – nicht «Was willst du tun?» ist oft der passendere Einstieg.

Ob in Gruppenchats, auf Plattformen wie TikTok oder durch neugieriges Googeln: Kinder und Jugendliche kommen heute sehr früh mit sexualisierten Inhalten in Kontakt – manchmal absichtlich, oft ungewollt. Auch diskriminierende, sexistische, und gewaltvolle Bilder, Videos, Nachrichten, Memes sind bereits in jungen Jahren schnell zugänglich. Sexuelle Bildung findet auch im digitalen Raum statt, daher braucht es einen kompetenten Umgang mit Medien und altersgerechtes Wissen über Sexualität.

So unterstützen Sie Ihr Kind

- Warten sie nicht auf den Moment, bis ihr Kind mit problematischen Inhalten zu ihnen kommt, seien sie hier für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang von Anfang an proaktiv.

- Ist ihr Kind in Besitz eines Mobiltelefons oder hat es Zugang zum Internet, sollten sie allerspätestens jetzt regelmässige Gespräche über pornografische, sexistische, diskriminierende und gewaltvolle Inhalte führen, denn sie sind ein Teil der virtuellen Welt und begegnen Kindern z.B in Gruppenchats und auf unterschiedlichen Plattformen.

- Erklären sie dem Kind in einfachen Worten ohne moralische Bewertung, was Pornografie heisst und was die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu sind, damit sie z.B. nicht in Schwierigkeiten geraten, wenn sich Inhalte auf ihren Geräten befinden.

- Pornos sind im Jugendalter nicht grundsätzlich zu verbieten, es geht vielmehr um den verantwortungsvollen und altersgerechten Umgang damit. (Ab welchem Alter darf dies geschaut werden? Was darf nicht geteilt werden? Was ist illegal?). Weitere Informationen finden Sie hier zu diesem Thema.

- Jugendliche müssen wissen, dass die Darstellungen auf die genitale, sexuelle Erregung ausgerichtet sind, viele Aspekte der sexuellen Wirklichkeit weggelassen werden und sie daher kein Aufklärungskanal sind.

- Vergleiche können hierbei hilfreich sein: Ein Porno wird erstellt um bei Zuschauer:innen schnell genitale Erregung auszulösen. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie ein Action Film – das was man sieht will unterhalten und hat am Ende nicht viel mit dem echten Leben zu tun. Trotzdem kann es manchen Menschen Spass bereiten, sich das anzuschauen.

- Wollen sie mit ihrem Kind ins Gespräch kommen, eignen sich z.B aktuelle Zeitungsberichte, Radio-Beiträge, Tik-Tok Challenges etc. «Ich habe gelesen, dass… war das bei euch auf den Pausenplatz auch schon Thema, magst du erzählen? Magst du meine Gedanken dazu hören?»

- Digitale Medien sind Teil der sexuellen Bildung geworden. Es geht nicht darum, alles zu verbieten, sondern gemeinsam zu überlegen: Was ist erlaubt? Was ist gesund? Was ist echt – und was nicht? Jugendliche brauchen Raum, um zu fragen – und Eltern, die ehrlich und ansprechbar bleiben.

Informations- und Beratungsstellen

-

Für Fragen rund um die sexuelle Gesundheit und eigene Sexualität gibt es in der ganzen Schweiz Fachstellen. Nutzen sie dieses wertvolle Angebot.

- Sexuelle-gesundheit.ch

- Dubistdu.ch

- Lilli.ch

- 147.ch

- Feel-ok.ch

- https://lovelife.ch/de

- Lust und Frust – Klipp und klar (Für Jugendliche in leichter Sprache)

Fach- oder Beratungsstellen zum Thema Geschlechtsidentität

-

- Als Elternteile können sie nicht alles beantworten und ihrem Kind sind einige Gespräche altersbedingt vielleicht unangenehm. Auch hier gilt das Thema «Einvernehmlichkeit» - respektieren sie die Grenzsignale ihres Kindes. Es ist entlastend zu wissen, dass es verlässliche Websiten und Fachstellen gibt, die sie ihrem Kind mit gutem Gewissen angeben können.

- Normalisieren sie die Tatsache «Hilfe holen ist ok!»

Unterthemen

-

14 bis 15 Jahre: Alles verändert sich – der Körper, die Gefühle und die Sicht auf sich selbst

Erfahren Sie, was in dieser Phase passiert – von körperlichen Veränderungen bis zu ersten sexuellen Erfahrungen – und wie Sie Jugendliche dabei sicher begleiten. -

16 bis 18 Jahre: Ankommen, Ausprobieren, Verantwortung übernehmen

Mit 16 bis 18 Jahren kommen viele im eigenen Körper an – und stellen sich neuen Fragen zu Gesundheit, Sexualität und Beziehungen. Offene Gespräche, Respekt und Wissen über den eigenen Körper helfen, sicher und selbstbewusst durchs junge Erwachsenenalter zu gehen. -

Pubertät – Wenn sich (fast) alles verändert

Vom ersten Kribbeln bis zu ernsten Gesprächen: Zwischen 12 und 18 ist vieles neu – Beziehungen, Gefühle, Körper. Wer lernt, offen zu reden, Grenzen zu respektieren und auf sich selbst zu achten, legt den Grundstein für gesunde und starke Verbindungen. -

Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten - Sexualität kindergerecht erklärt

Sexuelle Entwicklung ist ein natürlicher Bestandteil der menschlichen Entwicklung – von Geburt an bis ins Jugendalter

Weiterlesen

-

0-6 Jahre: Den Körper entdecken und neugierig sein

Dieser Text zeigt, wie Eltern und Sorgeberechtigte ihr Kind altersgerecht und wohlwollend in ihrer sexuellen Entwicklung unterstützen können. -

Wie Kinder (7 bis 11 Jahre) Körper und Gefühle entdecken – und wie Eltern sie stärken können

Kinder lernen in dieser Phase, ihren Körper besser zu verstehen, Schamgefühle zu entwickeln und Beziehungen zu gestalten. Eltern finden hier verlässliche Informationen, wie sie ihre Kinder mit Offenheit, Wissen und Respekt begleiten können. -

Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten - Sexualität kindergerecht erklärt

Sexuelle Entwicklung ist ein natürlicher Bestandteil der menschlichen Entwicklung – von Geburt an bis ins Jugendalter